山陽本線 JR下関駅前近くのビル壁面に、

「車両航送発祥の地」というレリーフが

掲げられています。

ちなみに、この「車両航送」の「車両」とは鉄道車両, すなわち貨車や客車のことです。

(貨物列車をそのまま船に積み込み運ぶ)

明治期、日本は産業が発達し鉄道を使い物資の輸送や移動が行われていました。

しかし、本州から九州へと移動する場合には、関門海峡を渡るために鉄道から荷物を船に積み替える必要があり、それには時間と手間がかかりました。

(関門貨物連絡船)

【出典:鉄道技術発達史 第6・7・8篇:1958年発行:デジタル国会図書館:

https://dl.ndl.go.jp/pid/2423742/1/470)

1911年(明治44年)、貨物の積みおろしを担っていた下関の宮本組の経営者・宮本高次が、関門海峡を渡る伝馬形和船に線路を敷き甲板を取り付けて運送し、対岸でレールに接続してそのままおろすという、貨物を貨車ごと船で運ぶ「車両航送」を考案しました。

そして同年の10月1日から日本で初めて採用しました。

(関森航路)

貨車を積み込む設備は、関門海峡の対岸の都市=本州は山口県下関市の竹崎、九州は福岡県門司市にある小森江(こもりえ)に設けられました。小森江は門司駅と大里駅の中間にある駅です。

これまで使用していた下関 - 門司港間の航路は旅客・郵便・手小荷物の扱いとなり、

貨物輸送の運航区間は下関 - 小森江間に変更されました。

ここは関森航路と呼ばれました。貨物輸送の運航区間は下関 - 小森江間約3.7kmです。船一艘に貨車3両を積み、1日30両の航送が可能でした。

「開業当時の関森間、車両航送の図」と題されています。

御覧のように、岸壁から船まで線路が続いていて、そこを通る貨車は、船まで伸びた線路を通り、船の中に運ばれます。そして船に乗った貨物は、前を行く別の船が引っ張っられ対岸へと運ばれます。

この方法を始めたことで、従来行っていた貨車と艀の貨物積み替え作業がなくなり、

輸送の効率化、輸送のスピードアップや膨大な人手の削減が行われました。

(第一関門丸)

その後、1919年(大正8年)7月3日、下関・小森江桟橋に可動橋を新設し、自力航行の可能な貨車渡船として第一関門丸、続いて第二関門丸が就航しました。

下は、第一関門丸の図です。第一関門丸は、1919年(大正8年)7月3日に就航した初の

自航式貨車航送船です。

第一関門丸の車両甲板には軌道が一本敷設されていて、7t積貨車を7両積み込むことができました。

関門海峡は潮流が速いため、前進、後退と停止を素早く行うために、船首、船尾どちらからでも貨車が搭載できるように、船体の両側に推進用の水車を設備しています。

船体は、機関と煙突などをのぞき、前後対称となっています。

【出典:「日本近代造船史附図(昭和14年出版)78ページ:国立国会図書館ウェブサイトより日本近世造船史 附図 - 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp) 】

その後、しばらくは艀による輸送も併用されていましたが、1922年(大正11年)には、下関・小森江桟橋に可動橋を増設して第三・第四関門丸が就航し、艀による輸送は全面的に廃止となりました。

下の写真は1931年(昭和6年)に撮影された関森航路の小森江側です。

下は1936年(昭和11年)1月当時の、小森江操作場関門丸バースの図面です。拡大して見て下さい

注:北が下になっています。

【出典:鉄道技術発達史 第2篇 第2施設:国立国会図書館ウェブサイトより

https://dl.ndl.go.jp/pid/2423736/1/735】

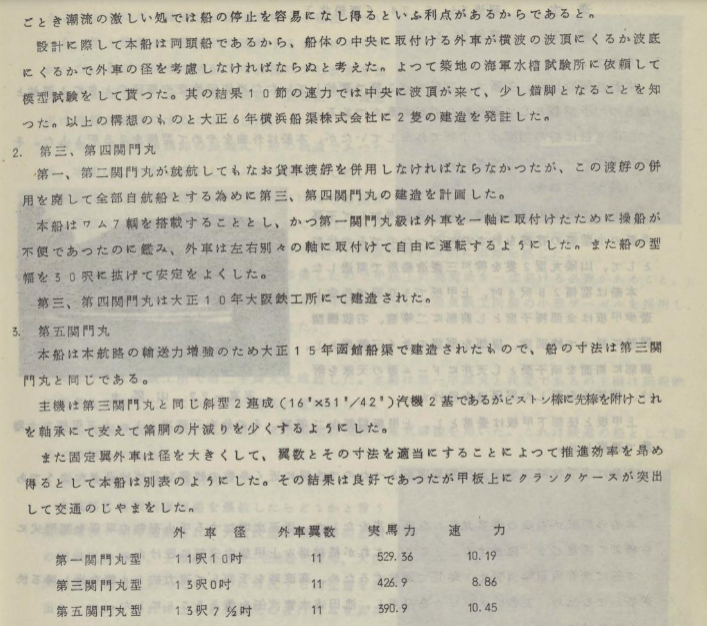

(「鉄道技術発達史」の記述)

1958年(昭和33年)に国鉄が発行した「鉄道技術発達史 第6・7・8篇」には、関門航路に関して以下のように記載されています。👇小さいので拡大して見て下さい。

【出典:鉄道技術発達史 第6・7・8篇:1958年発行:デジタル国会図書館:

https://dl.ndl.go.jp/pid/2423742/1/50)

(跡地)

現在のJR鹿児島本線小森江駅です。その奥は関門海峡です。

JR小森江駅付近の、当時、関森航路の小森江川の貨物専用桟橋 が設置されていたと思われる場所です。

埋立により当時の海岸線が今とは変わっていますが、小森江貨車航送場跡は小森江駅北の工場、倉庫のある広大なエリアにありました。

1942年(昭和17年)7月1日に関門トンネルで貨物列車の運行が開始されたため、連絡船による貨物輸送は中止され、関森航路は廃止されました。

1942年(昭和17年)7月1日に関門トンネルで貨物列車の運行が開始されたため、連絡船による貨物輸送は中止され、関森航路は廃止されました。

(門司の戸ノ上神社に残る石碑)

門司区の戸ノ上神社の一角にはこのような石碑がありました。

近づいて見ると・・・

その裏には・・

「昭和十七年七月十日 小森江航送場」と刻まれています。

この石碑がある戸上神社の方に聞きましたが、詳細は不明だと。

ただし、この石碑に刻まれた日付の9日前に、航路が廃止されたので、その関係かと思われます。

(鉄道車両航送をしていた3つの連絡船)

関門海峡で成功した車両航送は青函航路、宇高航路でも実施されました。

●宇高航路 1921年(大正10年)開業 宇野駅~高松駅、1988年(昭和63年)に瀬戸大橋が開通したため 廃止

●青函航路 1924年(大正13年)開業 青森駅~函館駅、1954年(昭和29年)の“洞爺丸事件”を契機に 車両航送を廃止

この日本初の車両航送が始まった下関の地にも、対岸の門司小森江にも、当時の物が残っていません。

ただレリーフがあるだけです。

下の写真の右側がJR下関駅です。

碑文にはこう書かれていました。

碑文

準鉄道記念物

車両航送発祥の地

本州九州間の国鉄貨物輸送に大変革をもたらした貨車航送は鉄道院から下関・小森江(北九州市門司区小森江笠松町)間の航送作業を請け負った宮本高次(下関市宮本組)が明治44年3月1日から試航送を行い同年10月1日鉄道院とこの航路を関森航路として正式に営業を開始しました

宮本高次はかねてから貨車航送について深い関心をよせ航送作業を請け負うに当り私財を投じて7トン貨車3両を積載する艀3隻とこれを曳航する小蒸気船3隻を建造し当時の困難な海陸連絡輸送を打開しました

この貨車航送はわが国の車両航送のはじまりであり当時の下関側発着場がこの地点です

昭和41年10月14日指定

日本国有鉄道

中国支社

<<車両航送発祥の地への行き方>>

JR下関駅すぐ近く

さりげなく歩いた下関の駅前。

しかし、ここで日本初の車両航送が始まり、

その開発には色々な工夫があったんだなあと感じました。